Im Interview: Josef Bongartz in der Vorstellungsreihe "ehemalige Studierende"

30.11.2023Im Interview spricht er über seine Erfahrungen als ehemaliger Staatsanwalt und Richter sowie seinen Entscheidungsprozess, auch Philosophie neben seinem Jurastudium zu studieren. Darüber hinaus erläutert er die Bedeutung von praxisnahem Lernen im Studium und warum das Bundesverfassungsgericht ein wichtiger demokratischer Leuchtturm sei. Das Interview mit Josef Bongartz ist Teil der Vorstellungsreihe "ehemalige Studierende". Weitere Kurzporträts sind auf unserem Instagram-Account zu finden.

Eric Leonhardt: Lieber Josef, willkommen zu unserer Reihe „Vorstellung ehemaliger Studierender“ und vielen Dank für deine Bereitschaft zum Interview. Du warst ja nach dem Studium noch eine ganze Zeit an der Uni beschäftigt. Wie ging es für dich nach deiner Doktorarbeit und dem Referendariat weiter?

Josef Bongartz: Ich bin dann zunächst in den höheren Justizdienst des Landes Baden-Württemberg eingetreten. Dort war ich bis vor kurzem als Richter in Baden-Baden am Landgericht und zuvor bei der Staatsanwaltschaft in Mosbach tätig. Zuletzt war ich Mitglied einer Zivilkammer mit Spezialzuständigkeit für Erbrecht und Arzthaftungssachen und habe ansonsten alles im allgemeinen Zivilrecht rauf und runter gemacht, d. h. alles, was am Landgericht anfällt, und dazu auch Berufungssachen und deswegen Dinge, für die das Amtsgericht ausschließlich zuständig ist, wie etwa Wohnraummietsachen und Ähnliches. Entsprechend breit war die inhaltliche Ausrichtung der Tätigkeit und entsprechend froh bin ich auch um die Ausbildung, die ich in Würzburg erfahren habe, die einen, natürlich wie jede juristische Ausbildung, sehr breit aufstellt. Was von unseren Studierenden im Studium verlangt wird, ist nicht wenig. Das gilt aber auch für die juristischen Berufe, die diese Stoffbreite permanent abrufen und das auch innerhalb kurzer Zeit. Das ist etwas, das den Examensleistungen, die in ihrem Format zwar speziell sind, durchaus nicht ganz unähnlich ist. Der Zeitdruck kann manchmal unbefriedigend sein und zwar insbesondere dann, wenn man dogmatisch anspruchsvollere Entscheidungen zu treffen hat. Das ist dann durch die Zeit doch sehr stark begrenzt, die Möglichkeiten alles zu durchdenken, wie wir das vielleicht manchmal gerne hätten.

Das klingt so, als ob Du Zeitdruck bei deinen Entscheidungen hattest. Würdest Du sagen, dass Du in der Justiz einen Alltag hattest, in dem du das verwirklichen kannst, was Du Dir im Studium vorgestellt hast?

Also es ist eine unheimlich vielseitige Tätigkeit, was die einzelnen Themen, über die entschieden wird, oder die Verfahrensfragen anbelangt. Das heißt man bekommt auch unheimlich viele Einblicke in einzelne Materien. In der Arzthaftung beispielsweise lernt man viel über ärztliche Eingriffe und die dahinterliegenden Tatsachen, was durchaus nicht uninteressant ist. Man ist auch mit erheblichen Schicksalen in diesem Zusammenhang konfrontiert. Zu Gericht kommen die Leute bekanntlich nicht, weil alles super läuft, sondern im Gegenteil, weil es irgendwelche Probleme gibt. Gerade bei den Erbsachen erlebt man viele familiäre Auseinandersetzungen. Da kriegt man schon viel mit. Wir versuchen zu schlichten und auch in unserem eigenen Interesse hier und da mal einen Vergleich zu erzielen, aber natürlich auch, um Rechtsfrieden zwischen den Parteien zu erreichen. Es ist insofern eine vielseitige Tätigkeit, aber sie verlangt einem natürlich auch einiges ab. Und insbesondere eine angemessene Entscheidung in angemessener Zeit bei den begrenzten Sach- und Personalmitteln in der Justiz zu finden, ist manchmal nicht leicht.

Dies erinnert mich an mein Praktikum am Landgericht München I in Strafsachen. Meine zuständige Richterin hatte sehr viel zu tun, nahm sich aber trotzdem vor jeder Verhandlung Zeit, alle Akten eingehend zu studieren, wenngleich dies nicht immer möglich war. Was das in Deiner Zeit als Staatsanwalt ähnlich? Wolltest Du Dir auch Zeit für etwas nehmen, aber hattest sie nicht immer?

Im Strafrecht hängt es einfach sehr stark davon ab, wie die Beweislage ist. Um welches Delikt es sich handelt, ist dann eine klare Sache. Dann hat man noch ein bisschen Zeit dafür, sich zu überlegen oder herauszufinden, was die übliche Sanktionspraxis ist. Gerade im Strafbefehlsverfahren gibt es natürlich keine starren Vorgaben, weil sich diese von Gesetzes wegen verbieten. Es handelt sich aber zumeist um Bagatelldelikte und daher versucht man aus Gleichbehandlungsgründen, ähnliche Delikte bei ähnlichem Tathergang, ähnlichen Tatumständen und vielleicht auch ähnlichen täterbezogenen Umständen, soweit man sie nach dem Ermittlungsverfahren beurteilen kann, auch ähnlich zu würdigen. Letztlich kann man die genauen Umstände der jeweiligen Tat, insbesondere wenn es sich um niederschwellige Straftaten handelt und daher die Ermittlungen schon aus verfahrensökonomischen Gründen nicht mit dem maximal möglichen Tiefgang geführt werden, aus der Akte nur ansatzweise erkennen, weil jedes Verfahren dann doch seine Eigenheiten besitzt und man etwa die persönlichen Umstände der Person, die vielleicht zu einer Straftat führen, natürlich nur annähernd abschätzen kann.

Das gilt wie gesagt insbesondere bei Straftaten, die der Bagatellkriminalität zuzurechnen sind. Da werden dann zumeist auch keine ausufernden Ermittlungen durchgeführt, sodass sich aus der Ermittlungsakte verhältnismäßig wenige Details ergeben. Aber auch bei schwerwiegenderen Delikten ist das Strafmaß ein Stück weit von persönlichen Einstellungen und Erfahrungen abhängig. Ob man jetzt am Ende der Hauptverhandlung mit 3 Jahren und 3 Monaten oder mit 3 Jahren und 6 Monaten rausgeht, das ist keine arithmetische Wissenschaft und es ist natürlich klar, dass man sich als Staatsanwalt, aber auch als Richter oder Verteidiger, immer wieder hinterfragen muss, welche Rolle man da eigentlich hat. Und eines ist auch klar: Wenn man jeden Tag gleichförmige Tätigkeiten verrichtet, und Richter und Staatsanwälte sind natürlich in erster Linie auch Menschen, die Akten bearbeiten, dann vergisst man manchmal, dass hinter der Akte auch Personen stehen, die einen echten menschlichen Konflikt haben. Hier liegt eben auch der Unterschied zum Studium, wo es immer nur um den A und die B auf dem Papier geht. Hier liegt eine Herausforderung, die der Beruf mit sich bringt. Wichtig ist, so stressig es auch sein mag, dies nicht zu vergessen und in jeder Verhandlung, auch wenn die Parteien einem nicht besonders sympathisch erscheinen oder der Konflikt vielleicht lächerlich wirkt, den Konflikt trotzdem angemessen zu würdigen und den Menschen angemessen gegenüberzutreten.

"Wenn man Menschen gegenübersitzt, die mit dieser Situation in der Regel sehr selten bis noch nie konfrontiert waren, hat man eine große Verantwortung und repräsentiert letztlich das Recht, den Rechtsstaat, die Staatlichkeit, die Herrschaft nach außen. Das muss einem alles bewusst sein und deswegen haben wir auch die Robe an. Damit wir unsere Identität ein Stück weiter zurücknehmen und Funktionsträger sind."

Was macht den Beruf als Richter besonders?

Es ist eine Tätigkeit, die man unheimlich verantwortungsvoll angehen sollte. Man hat enorm viel Einfluss, wenn auch nur in einem kleinen Bereich natürlich, auf das Leben der Leute. Wenn man Menschen gegenübersitzt, die mit dieser Situation in der Regel sehr selten bis noch nie konfrontiert waren, hat man eine große Verantwortung und repräsentiert letztlich das Recht, den Rechtsstaat, die Staatlichkeit, die Herrschaft nach außen. Das muss einem alles bewusst sein und deswegen haben wir auch die Robe an. Damit wir unsere Identität ein Stück weiter zurücknehmen und Funktionsträger sind. Und trotzdem muss man eigentlich ein menschliches Erlebnis aus diesen Begegnungen machen, damit die Menschen vielleicht die Entscheidungen, die man trifft, ein Stück weit als nachvollziehbar und legitim ansehen und zumindest verspüren, dass sie ein gerechtes Verfahren erlebt haben und angemessen gehört worden sind. Natürlich: derjenige, der klagt und dann unterliegt, wird nie denken: „das ist jetzt großartig gelaufen“, der wird nicht sagen: „Mensch, der Richter, das ist der allertollste Typ“. Darum geht es auch nicht, aber er muss zumindest aus dem Gerichtssaal rausgehen und sich denken, „das war ein ordentliches Verfahren“.

Und trotzdem hast du die Justiz mittlerweile wieder verlassen.

Ja, das ist richtig. Das ändert aber nichts daran, dass ich den Beruf sehr schätze und mir wünsche, dass er auch in der Zukunft für unsere Absolventinnen und Absolventen attraktiv ist. Für mich war es damals nach dem Referendariat keine leichte oder gar selbstverständliche Entscheidung, Forschung und Lehre aufzugeben und in die Justiz einzutreten. Ich habe mich aber unter anderem dafür entschieden, weil ich auch die Praxis kennenlernen wollte. Trotzdem habe ich die Wissenschaft auch während meiner Zeit in der Justiz nicht ganz aufgegeben und zum Beispiel Lehrveranstaltungen in Würzburg abgehalten, Arbeitsgemeinschaften für Referendare im Zivilrecht geleitet oder wissenschaftliche Tagungen organisiert. Nach einiger Zeit habe ich dann gemerkt, dass ich auf Dauer nicht beidem gerecht werden kann, und entschieden, in Forschung und Lehre zurückzukehren. Zudem habe ich an der Hochschule Furtwangen die Gelegenheit, die Entwicklung eines neuen wirtschaftsrechtlichen Studiengangs zu begleiten. Der Zeitpunkt für einen Wechsel war also günstig. Die Erfahrungen in der Justiz möchte ich aber – schon wegen der vielen wunderbaren Kolleginnen und Kollegen – nicht missen. Außerdem glaube ich, dass es von Vorteil ist, die Rechtspraxis zu kennen, wenn man zu ihr wissenschaftlich Stellung bezieht.

Im Vorfeld des Interviews habe ich herausgefunden, dass Dir drei Promotionspreise für deine Arbeit mit dem Titel „Gericht und Verfahren in der Stadt und im Hochstift Würzburg. Die fürstliche Kanzlei als Zentrum der (Appellations-)Gerichtsbarkeit bis zum Beginn des Dreißigjährigen Krieges.“ verliehen wurden. Wie war es, zu promovieren? War Selbstorganisation der Schlüssel zum Erfolg? Und hat es Dir Spaß gemacht?

Zur zweiten Frage zuerst. Also insgesamt ja, aber man darf natürlich nicht vergessen: Mit so einem Promotionsprojekt wie meinem, einer handschriftenbasierten rechtshistorischen Arbeit zum 16. Jahrhundert, benötigt man viel Zeit für das Quellenstudium und in den Archiven. Ich musste darüber hinaus zunächst die alten Handschriften erlernen und das hat auch seine Zeit gedauert. Solch alte Texte erschließt man sich ganz anders als moderne Texte, das ist klar. Zusätzlich versteht man die Texte, die in höchstem Maße zeitgebunden sind, auch nicht sofort. Im Prinzip ist es eine Art hermeneutischer Zirkel. Man versucht, sich dann immer weiter dem richtigen Verständnis anzunähern; das dauert einfach. Selbstverständlich gab es zwischendurch auch Zeiten, in denen ich mich gefragt habe, ob das wirklich alles zu einem Ergebnis führen wird. Am Ende konnte ich dann jedoch das Buch schreiben, von dem ich glaubte, dass es mich bereichert hätte, hätte ich es vorher gekannt. Das ist natürlich ein schönes Ergebnis.

"Deswegen kann man sagen, dass der BGH zu dieser Zeit eher konservativ, während das BVerfG eher liberal oder fortschrittlich, wie man das heute bezeichnen würde, entschied."

Ich erinnere mich, dass Du auch eine äußert interessante Veranstaltung zur deutschen Rechtsgeschichte der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gehalten hast.

Ja, ich bin dabei selbst über einige mir zuvor unbekannte Phänomene gestolpert. Beispielhaft sind die gekreuzten Mordmerkmale im Rahmen von § 28 StGB zu nennen, soweit ich das strafrechtlich noch richtig in Erinnerung habe. Diese dogmatische Konstruktion hat einen sehr starken zeithistorischen Bezug und steht im Zusammenhang mit der justiziellen „Aufarbeitung“ der Schoah und der Bestrafung – oder zutreffender: der Freisprechung – der Täter und geht daher auf Ereignisse aus der Zeit des sog. „Dritten Reiches“ zurück. Dogmatik und Wirklichkeit sind oder können somit sehr eng miteinander verbunden sein.

In einem vorangegangenen Gespräch hast du mal gesagt, dass die Rechtsprechungslinie des BVerfG im Vergleich zum BGH in ebenjener Zeit liberaler war und dadurch auch die BRD in ihrer Entwicklung geprägt hat.

Also ich erinnere mich nicht daran, dass ich das gesagt habe, aber ich weiß, dass es stimmt oder dass zumindest ich es so sehe.

Da fällt mir auf Anhieb die Klima-Rechtsprechung des BVerfG ein. Sie ist im Vergleich zur bisherigen Rechtsprechungslinie recht außergewöhnlich und progressiv, wenngleich auch kritikwürdig. Wie siehst du das?

Man kann das nicht ganz vergleichen. Wenn wir jetzt wieder über das, was ich damals beim Essen gesagt habe, reden, dann spielt sich das Ganze in den 50er und 60er Jahren ab.

Am BGH saßen damals selbst viele Richter mit nationalsozialistischer Vergangenheit, die natürlich auch Täter geschützt haben. Vielleicht nicht individuell, aber sie haben insgesamt ein größeres Verständnis dieser Zeit entgegengebracht, als wir das heute tun. Das BVerfG ist gerade als demokratischer Leuchtturm und in Abgrenzung dazu gegründet worden, hatte also eine ganz andere, geringere Belastungstradition. Deswegen kann man sagen, dass der BGH zu dieser Zeit eher konservativ, während das BVerfG eher liberal oder fortschrittlich, wie man das heute bezeichnen würde, entschied.

Heute kann man das nicht sagen, weil beide Gerichte natürlich in dieser Hinsicht unbelastet sind. Man muss sich aber schon fragen, wenn man manche bundesverfassungsgerichtliche Entscheidungen sieht: Was ist eigentlich Aufgabe eines Gerichts und was ist Aufgabe des Gesetzgebers? Und das ist eine generelle Frage, die man an die Rechtsprechung herantragen muss. Wir leben in Zeiten, die vielleicht etwas mehr polarisiert sind. Vielleicht nicht unbedingt polarisiert in dem Sinne, dass nur zwei Extreme gelten; da hatte man sicherlich im Kalten Krieg stärkere Polarisierung in dieser Hinsicht. Aber der Diskursraum, in welchem man sich bewegen kann, scheint sich ein bisschen zu verengen. Und fraglich ist, ob es unbedingt Aufgabe eines Gerichts ist, politische Entscheidungen zu treffen und das, was vielleicht du und ich als politisch gewünscht ansehen, umzusetzen oder ob das nicht die Aufgabe des Gesetzgebers ist. Das ist eine Frage, die man stellen darf.

Im Übrigen habe ich einen Erasmusaufenthalt in Groningen in den Niederlanden verbracht. Dort gibt es, zumindest habe ich die Kurse damals so verstanden, kein Verfassungsgericht. Das habe ich damals als geradezu abstrus empfunden. Darüber habe ich auch lange mit den Dozenten diskutiert und gefragt, wie das sein kann? Dann könne doch das Parlament im Prinzip machen, was es will. Und daraufhin kam die Antwort: „Ja, kann es, aber wo ist das Problem? Das ist ein demokratisch legitimiertes Gremium, unmittelbar vom Volk bestimmt. Wieso sollten die Abgeordneten nicht entscheiden, wie sie es für richtig halten? Wieso soll ein Gericht, das in weitaus geringerer und mittelbarer Weise demokratisch legitimiert ist, diese Entscheidung überstimmen.“

Dazu muss man sagen, dass die Einführung dieser Instanz in der BRD auch einen historischen Bezug hat.

Unbedingt, und man muss sagen: das Verfassungsgericht hat natürlich die deutsche Rechtslandschaft in einer Weise geprägt, die aus meiner Sicht nur wünschenswert ist. Ich sehe es als positives Forum.

"Ich bin sehr zufrieden gewesen, dass ich hier in Würzburg geblieben bin. Es ist schon eine Stadt, die einfach einen Charme hat wie wenige andere. Das weiß ich besonders jetzt zu schätzen, wo ich in Karlsruhe lebe. Die studentische Prägung, die junge Atmosphäre, der Main, das bedeutet schon Lebensqualität."

Wieso hast du in Würzburg angefangen Jura zu studieren?

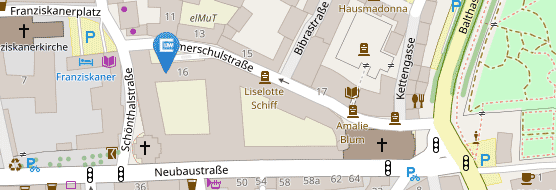

Ganz banal, ich komme zwar nicht von hier, hatte aber in Würzburg die Schule besucht, hatte viel in der katholischen Verbandsarbeit zu tun und war da ehrenamtlich sehr stark involviert, was sich eben auch hier abspielte. Ich dachte damals, dass ich das doch gerne noch ein bisschen weitermachen würde. Ich habe mich dann auch viele Jahre parallel zum Studium in der kirchlichen Jugendarbeit engagiert und etwa Schlüsselqualifikationstrainings an Schulen durchgeführt. Das war eben auch hier und es bestand zu Beginn des Studiums nicht unbedingt Anlass, von hier wegzugehen. Ich bin dann aber später noch ins Ausland gegangen im Rahmen des Erasmus-Programms, um das ein wenig zu kompensieren. Es hat mich dann schon so ein bisschen weggezogen, um etwas anderes zu sehen. Ich wollte danach auch noch einmal in eine andere Stadt wechseln. Ich wollte nach Berlin, noch ein bisschen was Größeres sehen und auch das Programm der Uni hat mich eigentlich gereizt. Aber mit meiner Kombination aus Philosophie und Jura wäre das relativ aufwendig gewesen. Zudem war ich zu dem Zeitpunkt ein Semester hinter der Regelstudienzeit. Deswegen hätte es da noch besondere Komplikationen gegeben, sodass ich das dann nicht weiterverfolgt habe. Ich bin sehr zufrieden gewesen, dass ich hier in Würzburg geblieben bin. Es ist schon eine Stadt, die einfach einen Charme hat wie wenige andere. Das weiß ich besonders jetzt zu schätzen, wo ich in Karlsruhe lebe. Die studentische Prägung, die junge Atmosphäre, der Main, das bedeutet schon Lebensqualität.

Ich habe auch herausgefunden, dass Du ursprünglich Philosophie studiert hast. Wie war das und wie bist du zum Jurastudium gekommen?

Ich habe erst mit Jura angefangen, teilweise aus Verlegenheit, teilweise aus einem Interesse für gesellschaftliche und soziale Zusammenhänge. Ich habe mich – wie gesagt – damals sehr stark in der kirchlichen Jugendarbeit zu vielen bildungspolitischen Themen engagiert und war auch deshalb politisch sehr interessiert. In diesem Zusammenhang wollte ich die rechtlichen Rahmenbedingungen politischer Entscheidungen besser verstehen und hatte demnach ein besonderes Interesse für das Öffentliche Recht. Die Entscheidung für Jura fiel aber auch, weil man ein recht klares Berufsbild vor Augen hat. Philosophie hatte ich hingegen schon gerne in der Schule gemacht und mich privat sehr dafür interessiert. Nach Beginn des Jurastudiums habe ich mich dann dafür entschieden, noch etwas für das Herz dazu zu nehmen: Das war dann die Philosophie; und es war eine super Zeit in der Residenz, wo die Veranstaltungen in der Regel stattfinden.

Warum fiel die Entscheidung auf Würzburg? Was hat Dir an der Stadt und am Studium gefallen?

Klar, also an der Stadt gefällt die studentische Prägung, die gastronomische Szene und auch, dass alles so unheimlich konzentriert ist. Du bist in zehn Minuten durch die ganze Stadt gelaufen. Wenn was passiert oder sich irgendetwas ändert, bekommt man es immer mit. Es bewegt sich einfach viel dadurch, dass viele Studenten hier sind und es ist auch, da die Geisteswissenschaften hier sehr stark sind, ein anderer Spirit. Karlsruhe ist demgegenüber eher eine Arbeitnehmer- und Beamtenstadt. Bei dem KIT in Karlsruhe handelt es sich zudem um eine Hochschule, die sehr stark technisch ausgerichtet ist, das merkt man auch. In Würzburg haben wir etwa 130.000 Einwohner, und mit der Fachhochschule weit über 30.000 Studenten.

"Ich würde mir wünschen, dass die Studierenden möglichst die Grundkonstellationen im Blick behalten, also das vermeintlich Einfache, und sich immer wieder fragen: Was ist das hier, wenn ich an der Kasse zahle? Was passiert hier eigentlich? Warum kriege ich Wechselgeld zurück? Das sind juristische Fragen. Und diese einfachen Fragen, die sind am allerwichtigsten."

Eine abschließende Frage: Hast du Tipps für angehende Jurist:innen in unserer Fakultät, die gerade das Studium anfangen oder sich aufs Examen vorbereiten? Etwas, was dir geholfen hätte im Studium?

Man sollte immer versuchen, halbwegs gelassen an die Dinge ranzugehen. Das Studium ist aufwendig und anstrengend, aber man muss es auch nicht zu ernst nehmen. Und für mich ist das Wichtigste, dass die Studierenden verstehen, was sie da tun und warum das Recht so ist, wie es ist, warum es einen bestimmten Streit gibt und welche Interessen vielleicht dahinterstehen. Es nützt keinem etwas, auch wenn es leider in den schriftlichen oder mündlichen Examensprüfungen irgendwo verlangt werden mag, sieben Meinungen zu Täterschaft und Teilnahme auswendig zu lernen. Und zwar nicht deshalb, weil die Rechtsprechung ohnehin nur einer Theorie folgt, sondern weil man überhaupt verstehen muss, was der Unterschied zwischen diesen Theorien ist und in welchen Fällen das mal relevant sein kann? Dazu gehört dann auch gute Lehre, die diese Punkte erkennbar werden lässt und nicht nur ein Lösungsschema anbietet. Das ist wichtig. Und deswegen: Ich würde mir wünschen, dass die Studierenden möglichst die Grundkonstellationen im Blick behalten, also das vermeintlich Einfache, und sich immer wieder fragen: Was ist das hier, wenn ich an der Kasse zahle? Was passiert hier eigentlich? Warum kriege ich Wechselgeld zurück? Das sind juristische Fragen. Und diese einfachen Fragen, die sind am allerwichtigsten. Da gibt es beispielsweise das Buch von Medicus und Petersen mit Grundwissen zum Bürgerlichen Recht. Das ist eines der besten Bücher, weil es wirklich auf die Basics zurückführt. Der Unterschied zwischen einer Klausur, die mit 3 oder mit 4 Punkten geschrieben wird, liegt nicht in der sechsten und siebten Abgrenzung von Täterschaft und Teilnahme, sondern darin, das Grundproblem verstanden zu haben und zumindest ein halbwegs gutes Argument zu seiner Lösung anzubieten. Und das ist auch in der juristischen Praxis das Ziel: Das maßgebliche Argument zu finden, um den Streit zu lösen.

Und das ist vielleicht der zweite wichtige Punkt. Das Ziel ist, wirklich mit dem Fall zu arbeiten und nicht irgendwas theoretisch auf das Papier zu bringen, sondern ein wirklich gutes Argument zu haben. Und wenn man dazu vorher etwas gelesen und gelernt hat, sich zu fragen: Wie würde ich entscheiden? Was ist mein wichtigstes Argument, meine zwei wichtigsten Argumente? Warum kann es vielleicht nur so sein, warum wäre es systemwidrig, es anders zu machen? Das sind so die Fragen. Also für die Klausuren: Mit dem Fall arbeiten.

Also weniger abstraktes Wissen lernen? Oder brauchen wir das doch?

Das ist so ein hermeneutischer Zirkel, das habe ich vorhin schon angesprochen. Je mehr ich die Theorie lerne, desto mehr verstehe ich die Funktionsweise des Rechts. Je mehr ich das Recht verstehe, desto besser kann ich die Probleme, die sich mir im Fall und in der Praxis zeigen, greifen und einordnen. Und das reproduziert sich dann, weil mir mit dieser Einordnung wiederum die Theorie verständlicher wird. Und deswegen werde ich nie nach einem Semester BGB AT den Allgemeinen Teil verstanden haben. Denn der allgemeine Teil ist eigentlich erst nützlich, wenn man das Besondere kennt. Das Grundprinzip ist doch zum Beispiel der Kaufvertrag. Wir lernen erst einmal, was der Kaufvertrag ist und was ihn ausmacht. Was brauchen wir für einen Vertrag? Wir brauchen Willenserklärungen, wir brauchen diese Vorstellung eines Vertrags. Und erst dann, wenn ich das wirklich verstanden habe, wie das Ablaufen kann und welche Fehler dabei entstehen können, dann kann ich doch eigentlich erst fragen: Was ist denn, wenn dieser Vertrag durch jemanden geschlossen wird, der vielleicht nicht die volle Geschäftsfähigkeit hat oder durch einen Dritten, der jemanden vertritt? Diese Komplexitätsgrade, die gehören in die Grundkonstellation erstmal nicht rein und deswegen ist es aus meiner Sicht auch sehr problematisch, mit dem Allgemeinen Teil im Studium zu beginnen, sofern man sich insoweit nicht auf die absoluten Basics beschränkt.

Zusammenfassend: Zusammenhänge hinterfragen und weniger stumpf auswendig lernen?

Ja, auch nur so macht das Studium und die Rechtsanwendung Spaß. Das war für mich immer das Wichtigste. Ich bin jemand, der nie besonders gut auswendig lernen konnte. Das kann ich bis heute nicht und ich habe trotzdem zwei ganz passable Examen geschrieben. Und ich glaube der Grund dafür ist, dass ich eigentlich immer ein gutes Argument gefunden habe. Weil ich beim Lernen versucht habe zu verstehen: Was soll dieser Streit? Wann wird das problematisch? Welche verschiedenen Konstellationen gib es? Die meisten dieser Streitigkeiten sind irgendwann mal zu konkreten Fällen entwickelt worden. Man hatte ein Problem in einem konkreten Rechtsfall und hat sich dann die Frage gestellt: Was mache ich damit eigentlich? Das kann ich jetzt mit den zur Verfügung stehenden Mitteln nicht eindeutig auflösen. So ist die Frage entstanden und sie auf diesen Konflikt zurückzuführen hilft, auch die Theorie zu verstehen. Wenn man nur Theorie lernt, ist das im Prinzip abstraktes Wissen ohne Gehalt.

Das ist doch ein guter Schlusssatz.

Josef Bongartz studierte Rechtswissenschaften an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg und der Reichsuniversität Groningen (NL) mit Schwerpunkt in den Grundlagen des Rechts sowie Philosophie, Katholische Theologie und Öffentliches Recht. Er ist seither am Lehrstuhl für Deutsche und Europäische Rechtsgeschichte, Kirchenrecht und Bürgerliches Recht bei Prof. Dr. Anja Amend-Traut tätig und wurde 2020 mit einer rechtshistorischen Arbeit promoviert. Seit seinem Eintritt in den Justizdienst des Landes Baden-Württemberg im Jahr 2020 war er zunächst als Staatsanwalt Mosbach und seit 2022 in Baden-Baden als Richter tätig, wo er einer Zivilkammer mit Sonderzuständigkeiten in den Bereichen des Erb- und Arzthaftungsrechts angehörte. Seit dem 1. Oktober 2023 ist er Professor für Privat- und Wirtschaftsrecht an der Hochschule Furtwangen.

Das Interview führte Eric Leonhardt, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Dekanat der Juristischen Fakultät.