Interview mit Prof. Dr. Enrico Peuker, dem Inhaber des neu geschaffenen Lehrstuhls für Recht der Digitalisierung und des Datenschutzes

27.10.2023Die Juristische Fakultät heißt Herrn Prof. Dr. Enrico Peuker herzlich willkommen. Er besetzt den neu geschaffenen Lehrstuhl für Recht der Digitalisierung und des Datenschutzes. Aktuell forscht er zu Fragestellungen der europäischen Digitalgesetzgebung sowie zur Digitalisierung der Verwaltung. Im Interview spricht er über digitale Souveränität gegenüber Tech-Konzernen, warum Bürokratie auch Vorteile birgt und wie er die Entwicklungen rund um ChatGPT bewertet.

Eric Leonhardt: Lieber Herr Peuker, ich möchte Sie im Namen der Juristischen Fakultät herzlich an unserer Fakultät willkommen heißen!

Prof. Dr. Enrico Peuker: Danke! Ich freue mich sehr, in diesem Semester an der Würzburger Fakultät starten zu können.

Blickt man auf popkulturelle Dystopien, sind die Protagonisten der Geschichten zumeist große Tech-Konzerne, die staatenablösend sind und die Hoheitsgewalt innehaben, Stichwort Cyberpunk. Auch der EuGH hat im Rahmen eines Urteils angeschnitten, dass die großen Tech-Konzerne wie Alphabet, Meta und Co. bereits jetzt schon über staatenähnliche Macht verfügen. Man schaue nur auf Elon Musk und dessen Unternehmen „Starlink“, welches die Ukraine im russischen Angriffskrieg mit kritischer Infrastruktur versorgt. Berichten zufolge soll Musk es zur Vereitelung eines ukrainischen Angriffs auf die russische Schwarzmeerflotte zwischenzeitlich abgeschaltet haben. Damit hat er den enormen Einfluss von großen Technologie-Unternehmen aufgezeigt, sowohl auf geopolitische als auch auf globale Dynamiken insgesamt. Wie sehen Sie diese Entwicklungen? Denken Sie, dass die vorgezeichneten Dystopien eintreten könnten? Und müssen wir unserer rechtliches Schutzniveau bereits jetzt anheben?

Die Gefahr ist den Tech-Konzernen jedenfalls inhärent. Wie akut sie ist, kann ich nicht beurteilen. Es kennzeichnet aber das unternehmerische Denken, auf eine Ausbreitung des Angebots zu zielen. Und das kann auch gesellschaftlich relevante Folgen haben. Deswegen ist es Aufgabe der demokratischen Gesetzgeber, auch der Rechtswissenschaft, gewisse Schranken einzuziehen. Sie haben das Datenschutzrecht angesprochen, das wäre ein Beispiel. Aber gerade ein wichtiger Aspekt, der ihrer Frage mitschwingt, wird unter dem Stichwort der sogenannten digitalen Souveränität verhandelt. Die wird durchaus kontrovers diskutiert und ich habe digitale Souveränität in meiner Habilitationsschrift als ein relativ offenes verfassungsrechtliches Leitbild behandelt. Auch die Europäische Union hat dies bereits auf dem Schirm.

Man kann das aber auch so verstehen, dass es um klassische staatliche Souveränität geht, um die Hoheitsgewalt über technische Einrichtungen, über Satellitenverkehr, über Internetverkehr und über Internetknoten, die uns die elektronische Kommunikation ermöglichen. Das ist und bleibt Aufgabe des Staates. Und deswegen müssen sowohl die technischen Voraussetzungen gegeben sein als auch eine rechtliche Regulierung stattfinden.

Aber es ist ja nicht ausgeschlossen, dass Privatakteure diese Infrastruktur anbieten. In den 90er Jahren war ein maßgebliches Ziel des europäischen Telekommunikationsrechts, Wettbewerb zu ermöglichen, also zu privatisieren und zu liberalisieren. Der Staat darf sich jedoch nicht ganz zurückziehen oder die Hoheitsgewalt abgeben, sondern muss noch eine Art Gewährleistungsverantwortung innehaben. Das kann bedeuten, dass der Staat Marktteilnehmer verpflichtet, tätig zu werden, oder dass der Staat in letzter Instanz selbst tätig werden und beispielsweise Glasfaser verlegen oder Funkmasten errichten muss, sofern der Markt das nicht schafft. Aber die Gefahr, die Sie schildern, besteht sicher und deswegen ist das eine wichtige Aufgabe des Staates. Auch weil es militärische Auswirkungen haben kann, die die nationale Sicherheit betreffen können. Starlink funktioniert ja über Satellitenverkehr, mit Steuerungsmöglichkeiten für Geschosse, wenn ich es recht verstanden habe. Also eben kritische Infrastrukturen im besten Sinne. Und deren Schutz ist und bleibt Aufgabe des Staates.

Weil Sie auch das Thema der Dystopien angesprochen haben: Ich habe mir das im Rahmen meiner Habilitation auch angeschaut und festgestellt, dass mit Blick auf die Digitalisierung zwei gegensätzliche Pole existieren: nicht nur Dystopien, sondern eben auch Utopien. Die von Ihnen erwähnten Cyberpunks sind dann eher anarchisch, staatskritisch. Digitalisierungsutopien begrüßen dagegen generell technische Entwicklung sehr offen und betonten die positiven Effekte stärker oder überzeichnen sie sogar. Die Diskussion zwischen diesen Perspektiven ist gar nicht zwingend ein neues Digitalisierungsthema, sondern lässt sich in der in der Technikphilosophie weit in die Vergangenheit zurückverfolgen.

"Deswegen kann ich das absolut unterschreiben. Also das Gefühl menschlicher Begegnung und Sozialität, dass man sich im Hörsaal oder in der Cafeteria trifft – auch wenn sie hier in der Alten Uni aktuell noch zu hat, wie ich erfahren habe. Also das braucht man unbedingt."

Intuitiv kann ich nachvollziehen, dass man sich Utopien und Dystopien im Kontext der Digitalisierung hingibt. In der Philosophie gibt es ja auch schon länger Denkmodelle, nach denen wir in einer Simulation leben könnten, also eine sog. Simulationshypothese wie sie im Film „Matrix“ aufgenommen wurde. Schaut man sich wieder Elon Musk an, der auch mit seinem Unternehmen „Neurolink“ zu Chips im Gehirn forscht, könnte man meinen, dass wir als Gesellschaft irgendwann dahinkommen uns abzuschaffen und auch in einer Simulation leben werden. Digitalisierung ist zwar ein konstantes Voranschreiten, aber dass sich der Mensch ganz abschafft, glaube ich persönlich nicht. Ich finde vielmehr, dass der Menschen Bedürfnisse nach Analogie hat, dass man sich zu zweit unterhält oder dass man Erlebnisse hat, dass man spazieren geht. Denken Sie das auch?

Absolut. Denken Sie nur mal an die Coronazeit mit den Online-Lehrveranstaltungen. Das haben wir zwar eine Zeit lang gemacht und ich habe mir da auch viel Mühe gegeben, weil ich Freude an digitalen Formaten habe. Legendär war etwa „Peuker‘s Podcast on Public Law“, der jetzt friedlich in einem Offline-Archiv schlummert. Aber über vier Semester war es doch anstrengend, oft nur gegen schwarze Kacheln zu sprechen, und das Gefühl des Studierens ist bei Vielen auf der Strecke geblieben. Deswegen kann ich das absolut unterschreiben. Also das Gefühl menschlicher Begegnung und Sozialität, dass man sich im Hörsaal oder in der Cafeteria trifft – auch wenn sie hier in der Alten Uni aktuell noch zu hat, wie ich erfahren habe. Also das braucht man unbedingt. Nicht nur im Studium. Aber eben auch dort.

Sie haben eben Ihre Habilitation angesprochen. Ich habe kürzlich einen Artikel gelesen, indem es über Ihre Habilitation „Verfassungswandel durch Digitalisierung – Digitale Souveränität als verfassungsrechtliches Leitbild“ ging, welche 2019 mit dem Wissenschaftspreis der Deutschen Stiftung für Recht und Informatik (DSRI) ausgezeichnet wurde. Dabei sprechen Sie auch von ebenjenem Konzept des Verfassungswandels und einem dynamischen Verfassungsverständnis. Hält unsere Verfassung denn der digitalen Welt Ihrer Meinung nach stand?

Es kommt wie immer darauf an. Die Verfassung hält ein Verfahren bereit, um den Verfassungstext selbst zu ändern, wobei dies an hohe Voraussetzungen gebunden ist. Eine solche Änderung hat aber mit Blick auf IT-Belange schon stattgefunden: Art. 91c GG erlaubt dem Bund und den Ländern die Zusammenarbeit in IT-Angelegenheiten. Auch Art. 87f GG könnte man als Norm interpretieren, die auf digitale Souveränität zielt. Auch das ist ein Artikel der nachträglich erst eingeführt wurde.

Aber das wars dann eben auch schon. Gerade wenn wir an den Bereich der Grundrechte denken, dann sind die textlich beinahe unverändert. Sie sind aber trotzdem in der Lage, auf technische Entwicklungen und damit zusammenhängende Problemstellungen zu reagieren. Und das kann man mit dem Konzept des Verfassungswandels konzeptionell erfassen und in den Griff bekommen. Der Verfassungswandel selbst ist ein eher schwieriger Begriff, ein sehr umstrittenes Konzept. Er wird überwiegend sehr eng verstanden und meint die Interpretationsänderung einer Verfassungsnorm ohne Textänderung – immer bezogen auf eine spezielle Norm, einen Satz, ein Satzbestandteil. In meiner Arbeit habe ich vorgeschlagen, den Verfassungswandel von nur einzelnen Verfassungsnormen zu lösen und auch auf strukturelle Veränderungen der Verfassung und der Verfassungskontexte zu beziehen, wie sie die Digitalisierung bewirken kann.

Um es mal plastisch zu machen: Bei der Versammlungsfreiheit hatte der Verfassungsgeber das Bild mehrerer Personen vor Augen, die physisch auf die Straße gehen, vielleicht ein Transparent hochhalten und im wahrsten Sinne des Wortes für ihre Meinung einstehen. Es gibt aber keinen Grund, warum man das nicht auch im virtuellen Raum gleichermaßen für schutzwürdig erachten sollte. Die virtuelle Zusammenkunft mehrerer Personen zur öffentlichen Meinungsbildung und Meinungskundgabe kann dann gleichermaßen unter den Schutz von Art. 8 GG fallen. Und so könnte die Digitalisierung eben größeren Veränderungen beim Grundrechtsschutz bewirken, die sich (noch) nicht im Text der einzelnen Grundrechte widerspiegeln.

Also sie sehen die größten Herausforderungen in dieser grundrechtlichen Dogmatik. Sehen Sie da die größten Friktionen?

Da lässt es sich zumindest gut abbilden, weil man dort ganz gezielt fragen kann, wie ändern sich eigentlich Schutzbedarfe in der digitalen Welt und welche Antworten müssen Grundrechte bereithalten?

Aber auch abseits von grundrechtlichen Fragestellungen habe ich das aus Perspektive des Staatsorganisationsrechts untersucht. Beispielsweise hinsichtlich digitaler Infrastrukturen und der Frage, welche Rolle der Staat in alledem spielt. Ob eine Art Gewährleistungsverantwortung nach Art. 87f GG dafür existiert, dass wir über einen hinreichend schnellen Internetanschluss zu Hause verfügen, auch auf dem Land. Oder was mich in künftigen Forschungen vor allem näher beschäftigen wird: Die Digitalisierung der Verwaltung, die in Teilen in Art. 91c Abs. 5 GG angesprochen ist. Auch im staatsorganisationsrechtlichen Teil sehen wir also, wie die Verfassung auf die Digitalisierung reagiert.

"Zunächst muss man sich von der Vorstellung lösen, dass Bürokratie immer etwas Schlechtes ist."

Sehen Sie denn Chancen, dass die Digitalisierung der Verwaltung die Bürokratie abbauen wird?

Da muss ich länger ausholen. Zunächst muss man sich von der Vorstellung lösen, dass Bürokratie immer etwas Schlechtes ist. Denn Bürokratie ist da, damit der Staat Leistung gleichheitsgerecht erbringen kann. Das kann Bürokratie funktional eben doch relativ gut. Ich glaube, wir sollten froh sein, dass es Bürokratie gibt, aber ich sehe natürlich auch, dass es Fehlentwicklungen gibt oder Zerrbilder der Bürokratie, die zurecht Kritik hervorrufen. Max Weber hat gesagt: Wir brauchen Bürokratie für die rationale Entwicklung der Gesellschaft und des Staates. Aber wenn die Bürokratie einmal errichtet ist, führe sie die Menschen in ein Gehäuse der Hörigkeit und zähle zu den am schwersten zu zertrümmernden sozialen Gebilden.

Ich habe mich in der Dissertation viel mit Max Weber beschäftigt, und dieses Zitat ist mir doch sehr in Erinnerung geblieben. Und er hat auch heute noch recht, wir brauchen auch heute noch Bürokratie. Sie sollte aber möglichst, wie soll ich sagen, niedrigschwellig sein. Ja, es muss der Anspruch des Staates sein, Leistungen zu erbringen und die Zugänglichkeit zu diesen Leistungen nach Möglichkeit zu vereinfachen, um auch digital das Ganze anzubieten, ohne dass man gleich von einer Bringschuld des Staates reden müsste, wie das zuletzt populär geworden zu sein scheint. Die Verwaltung muss jedenfalls mit der Zeit gehen und entsprechende Angebote machen. Das ist eine Daueraufgabe, vor der die Verwaltung steht. Der EU-Gesetzgeber drückt da auf die Tube und macht entsprechende Vorgaben. Der deutsche Gesetzgeber setzt das Ganze mit einzelnen Fachgesetzen und durch Änderung bestehender Rechtsakte um.

Aber in der Verwaltungspraxis sehen wir, dass es ziemliches Stückwerk ist und erstaunlich lange dauert. Denn der Automatisierungsdiskurs im Verwaltungsrecht ist schon sehr, sehr alt. Schon seit den 60er, 70er Jahren reden wir über das Thema, wie Verwaltung durch Automatisierung unterstützt werden kann. Die technischen Möglichkeiten sind jetzt neu, vielleicht exponentiell mehr als die Möglichkeiten früher. Aber natürlich hat die Gesellschaft auch die Erwartung, dass das, was Einzelne im gesellschaftlichen Leben alles können – E-Mails schreiben, Dinge im Internet kaufen, sonstige digitale kommunikative Akte vornehmen – dass das mit der Verwaltung, mit dem Staat irgendwie auch möglich sein muss. Und da möchte ich in künftigen Forschungsprojekten schauen: welche rechtlichen Voraussetzungen brauchen wir, wie muss das Recht geändert werden und was heißt das auch verwaltungswissenschaftlich.

Sie sagen, der Diskurs besteht schon seit Jahrzehnten. Woran liegt es, dass es für den Bürger gefühlt so lange dauert, bis es umgesetzt wird? Abseits vielleicht einer kurzen Zündschnur und hoher Erwartungshaltung.

Ja, das ist vielleicht der eine Punkt. Die Erwartungshaltung im gesellschaftlichen Bereich, die daraus resultiert, dass es die technischen Möglichkeiten im privaten Bereich schon gibt. Und sich damit die Frage aufdrängt: Warum kann meine Gemeinde das nicht? Das kann doch nicht so schwer sein!

Und auf der anderen Seite hat das verwaltungsinterne oder rechtliche Gründe. Ich glaube, eine Hauptbremse ist der Föderalismus. Dass wir eben 16 Länder und die Bundesebene haben, die alle in der Vergangenheit eigene technische Entwicklung implementiert haben, das Ganze aber nur zusammen funktioniert, wenn es interoperabel ist, also miteinander funktioniert. Und das ist ein erheblicher Anpassungsprozess. Das dauert wirklich ewig. Da braucht es Gremien, die Standards definieren, damit Land A mit Land B und mit dem Bund kommunizieren kann.

Zumal das Ganze auch noch europäisch kompatibel sein muss. Das Europarecht fordert häufig, sofern es um binnenmarktrelevante Angelegenheiten geht, dass die Verwaltungen der Mitgliedstaaten untereinander auch kommunizieren. Auch das muss also noch abgestimmt werden. Das macht es zu einer sehr, sehr komplexen Veranstaltung.

Ein in sich sehr verworrenes Geflecht. Sie betonten eben aber auch noch, dass die positiven Eigenschaften von Bürokratie zu selten lobend hervorgehoben werden. Dem stimme ich zu, da Demokratien mit bürokratischen Systemen im Vergleich zu anderen Demokratien – beispielsweise der amerikanischen Demokratie – sehr viel krisenresistenter sind, dafür aber auch sehr zäh sein können. Die Amerikaner, schaut man beispielsweise ins Silicon Valley, setzen auf enormes wirtschaftliches Wachstum und implementieren in der Verwaltung einfache dynamische Prozesse. Aber sind diese dann auch krisenanfälliger?

Ja, dynamische Prozesse ist schön gesagt. Das Recht steht bei den amerikanischen IT-Unternehmen vielleicht nicht im Vordergrund. Wenn wir uns beispielsweise an das Unternehmen „Uber“ erinnern, war es lange Zeit so, dass man sich nicht um personenbeförderungsrechtlichen Genehmigungen gekümmert hat, sondern einfach mal an den Markt gegangen ist und das Angebot in den Städten ausgerollt hat. Dem musste die Verwaltung erst nachgehen und entsprechende Untersagungsverfügungen erlassen. Weil eben dieser Geist des Silicon Valley, wie er mal beschrieben worden ist, einer ist, der sich weniger für rechtliche Grenzen , sondern mehr für technische Machbarkeit und marktwirtschaftliche Aspekte interessiert.

Vielleicht noch ein Punkt: Dass die digitale Entwicklung der Verwaltung so langsam voranschreitet, ist auch eine Frage der Verwaltungskultur, also der Menschen, die in der Verwaltung arbeiten. Denn auch das kann Prozesse verlangsamen, wenn da kein Commitment da ist, kein Interesse für technische Neuerungen, wenn die Digitalisierung insgesamt als Bedrohung empfunden wird oder als datenschutzrechtliches Risiko. Das hemmt eben auch Transformationsprozesse in der Verwaltung. Es sind externe und interne Faktoren, die es sehr langwierig machen.

Ja, ich glaube das ist so. Wie sie es bereits in die Luft zeichnen, ist es eine sehr, sehr komplexe Angelegenheit, da sich viele verschiedene Interessen in vielen Spannungsfeldern bewegen. Denken Sie im Lichte dieser Erkenntnisse, dass auch das Verwaltungsrecht den Herausforderungen der digitalen Welt standhalten wird?

Ein klares Ja. Das Verwaltungsrecht ist deutlich schneller abänderbar als die Verfassung. Deswegen sind die Hürden, mit der technischen Entwicklung mitzuhalten, nicht so hoch wie bei der Verfassung.

"Ein Beispiel für eine mögliche digitale Anpassung liegt in der Ummeldung: Unsere Erstsemester, die nach Würzburg ziehen, müssen sich ummelden und dafür noch persönlich auf dem Meldeamt erscheinen. Da fragt man sich doch: Warum eigentlich?"

Solange man sich im Rahmen der Verfassung bewegt.

Richtig. Da sehen wir eben auch ganz viele Beispiele. Das Onlinezugangsgesetz ist ein Gesetz aus den letzten Jahren, das auch in gewisser Weise europarechtlich induziert ist. Es verpflichtet alle Verwaltungen auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene, Verwaltungsleistungen auch digital anzubieten. Anfangs lief die Umsetzungsfrist bis Ende 2022. Dabei war schon früh deutlich absehbar, dass die Frist nicht annähern eingehalten werden kann. Das bleibt tatsächlich erstmal eine Daueraufgabe. Ein Beispiel für eine mögliche digitale Anpassung liegt in der Ummeldung: Unsere Erstsemester, die nach Würzburg ziehen, müssen sich ummelden und dafür noch persönlich auf dem Meldeamt erscheinen. Da fragt man sich doch: Warum eigentlich? Es geht doch nur darum, die neue Adresse in einer Datenbank zu hinterlegen und einen neuen Adressaufkleber für seinen Personalausweis zu bekommen, das muss doch auch digital gehen! Aber auch hier bewegen sich die Dinge. In Hamburg gibt es ein entsprechendes Pilotprojekt, das demnächst in allen Bundesländern ausgerollt werden soll. Und viele fragen sich: Warum eigentlich erst jetzt?

Da wäre meine intuitive Antwort wäre gewesen, dass der Sachbearbeiter oder die Sachbearbeiterin sagen würde: Das haben wir schon immer so gemacht.

Stichwort Verwaltungskultur. Und deswegen gibt es diese Pflichten, solche Leistung auch digital anzubieten. Und das ist gut.

Wo wir gerade bei digitalen Entwicklungen sind: ChatGPT ist seit kurzem in aller Munde, weshalb sich mir eine Vielzahl von Fragen an Sie gestellt haben. Wie schätzen Sie die Entwicklungen aus einer öffentlich-rechtlichen Perspektive bzw. dem Recht der Digitalisierung ein? Wie nehmen Sie das persönlich und professoraler Sicht wahr? Und denken Sie, dass wir irgendwann nur noch richtige Fragestellungen konzipieren müssen, um die Antwort zu kriegen?

Zur letzten Frage: Wer weiß das schon, ja. Vielleicht zunächst grundlegend: ChatGPT wird als ein KI-Modell oder eine KI-Anwendung zahlreich genutzt. Ich glaube, 35 % der privatwirtschaftlichen Unternehmen setzen es bereits in irgendeiner Art ein, deswegen wird auch die öffentliche Verwaltung nicht darum herumkommen, sich da zu positionieren und auch entsprechend KI-Anwendungen zu verwenden. Auch da gibt es schon Experimente bzw. Vorläufer, wenn man an Chatbots denkt. Dort kann dann gefragt werden, welche Unterlagen man beispielsweise für einen Verwaltungsvorgang benötigt, an wen ich mich wenden kann oder wie die Öffnungszeiten einer Behörde sind. Aber auch im Sicherheitsrecht gibt es KI-basierte Anwendungen, die im Stadtgebiet vielleicht besonders gefährdete Gebiete oder Uhrzeiten definieren, in und zu denen die Polizei dann vorsichtshalber eine höhere Präsenz zeigt. Ein weiteres Anwendungsfeld ist die Fluggastdatenüberwachung, auch da ist KI schon im Einsatz.

Aus wissenschaftlicher Sicht wird KI in der Verwaltung daher auch in der künftigen Forschung ein sehr spannender Punkt für mich sein.

Was heißt das für unsere Lehre? Ich glaube, da müssen wir einfach ganz offen rangehen und dürfen das nicht verteufeln. Nach meinen Beobachtungen ist es so, dass ChatGPT, wie wir es bisher kennen, einen guten ersten Einstieg in eine Seminararbeit liefern kann und vielleicht schon relevante Punkte des Themas anspricht, über die man weiter nachdenken könnte. Aber an der juristischen Präzision mangelt es eben doch häufig. Häufig habe ich festgestellt, dass zum Beispiel keine Normen genannt oder keine Quellen angegeben wurden – jedenfalls keine, die stimmen. Das juristische Handwerkszeug, das man in den Haus- und Seminararbeiten braucht, wird einem noch nicht abgenommen, da muss man schon selber ran. Diesen Aufwand darf man auch nicht scheuen, weil es immer darum gehen muss, auch die Ergebnisse der KI kritisch zu überprüfen. Weil wir nicht darauf vertrauen dürfen, was dort geschrieben steht, auch wenn es gut klingen mag. Das juristische Denken und Arbeiten nimmt uns die KI eben nicht ab.

Ja, ich glaube auch, gerade das juristische Denken schafft es nicht. Ich fand es schon immer spannend mich mit Juristen zu unterhalten und zu merken, wir haben eine ganz eigene Art zu denken. Als ich noch am Anfang meines Studiums stand, war ich enorm davon beeindruckt wie die Leute so analytisch, so strukturiert an Probleme herantreten. Ich bin mir unsicher, ob ChatGPT das so hinkriegt.

Ich glaube, den Stil kann ChatGPT wirklich schon sehr gut imitieren. Jemand hat es mal als stochastischen Papagei bezeichnet. Das fand ich ein einleuchtendes Bild, da das Modell mit Wahrscheinlichkeiten arbeitet, welches Wort auf das nächste Wort folgt. Sobald die Datengrundlage ausreichend ist, also ChatGPT mit genügend juristischen Texten gefüttert wird und diese analysiert, wird es auch besser. Wenn ich es recht sehe, hat ChatGPT derzeit noch keinen Zugang zu deutschen juristischen Datenbanken. Deswegen gibt es eben auch keine Quellennachweise, aber wenn das auch noch erschlossen wird und sozusagen die KI ein Gefühl dafür entwickelt, wie man als Juristin und als Jurist schreibt – dann ist der Stil schon nah an dem dran, wie wir uns auch ausdrücken würden. Aber der Inhalt eben nicht zwingend. Wenn man ChatGPT juristische Fragen stellt, dann klingt das irgendwie erstmal juristisch, aber wenn man kritischer liest, kommt die Antwort kaum über ein „befriedigend“ hinaus – und das kann nicht unser Ziel sein.

Als ChatGPT letztes Jahr im November frisch herauskam, haben wir es im Büro vor der Zwischenprüfung im Sachenrecht auch direkt mal ausprobiert. Wir haben gefragt, ob mit der Einigung über den Kaufvertrag auch das Eigentum an der Sache übergehen würde. ChatGPT hat das bejaht und damit das Trennungs- und Abstraktionsprinzip verletzt.

Ach, das Trennungs- und Abstraktionsprinzip gilt noch immer? (lacht) Aber ja, bei so konkreten Fragen bekommt man wohl keine gute Antwort.

Sind Sie eigentlich gut in Würzburg angekommen? Ich vermute, Sie kommen wahrscheinlich gerade erst so wirklich an.

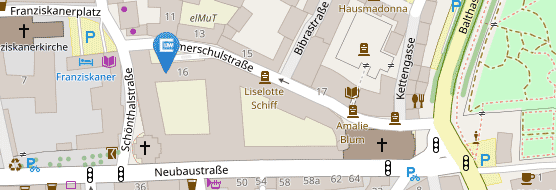

Ja, ich habe inzwischen meine Büroräume in der Alten IHK bezogen, die Technik ist installiert und ich kann mit einem sehr guten Lehrstuhlteam zusammenarbeiten. Eine zweite Mitarbeiterstelle ist gerade noch ausgeschrieben. Ich freue mich sehr auf die Lehrveranstaltungen, vom Grundkurs I über das Europarecht bis zur Schwerpunktveranstaltung zum Europäischen Wirtschaftsrecht (mit Digitalisierungsbezügen).

"Gerade für unsere Erstsemester, die frisch an die Uni gekommen sind, gilt: kontinuierlich arbeiten."

Zuletzt: Was können Sie Studierenden mit auf den Weg geben? Das kann eine Mentalitätssache sein kann, eine Sache des Zeitgeistes, aber auch eine sehr konkrete Sache.

Bleiben Sie immer am Ball und lassen Sie sich nicht entmutigen, auch nicht von schlechten Punkten oder von nicht bestandenen Klausuren. Treffen Sie sich mit ihren Kommilitonen, um zusammen zu lernen, sich auszutauschen und gemeinsam in die Bibliothek zu gehen. Gehen Sie vor allem regelmäßig in die Bibliothek, und sei es nur, um dort Leute zu treffen. Welche Vorlesungen einem zusagen, das muss man für sich selbst feststellen, da wird es gute und weniger gute geben, man kommt mit dem Dozenten zurecht oder eben nicht. Das Recht der Digitalisierung findet die eine gut, der andere wieder nicht. Aber immer am Ball bleiben. Und zwar von Anfang an. Gerade für unsere Erstsemester, die frisch an die Uni gekommen sind, gilt: kontinuierlich arbeiten. Aber daneben auch die anderen Freuden des Lebens nicht vergessen. Es ist nicht alles nur Studium.

Ist nicht alles nur Jura.

Richtig.

Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Zeit.

Das Interview führte Eric Leonhardt, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Dekanat der Juristischen Fakultät.

Zur Seite des Lehrstuhls für Recht der Digitalisierung und des Datenschutzes.